九竅

古人把兩眼、兩個鼻孔、兩個耳朵和嘴稱為七竅。但也有一種九竅的說法,就是除了頭面部七個「清竅」外(眼二、耳二、鼻孔二、口),人體還有前陰、後陰兩個「濁竅」。竅竅都通著心。

人體有九竅:心開竅於舌,肺開竅於鼻,腎開竅於耳,肝開竅於目,脾開竅於口,五臟六腑總竅於咽喉。

上七竅與五臟

中醫理論認為,頭面七竅的功能由五臟所主導,此關係載於《靈樞·脈度》:「五臟常內閱於上七竅」。具體對應如下:

-

目為肝之竅:肝藏血,其經脈上連目系,故肝血充足則視物清明;若肝火上炎,可見目赤腫痛。

-

舌為心之苗:心氣通於舌,舌體色澤、形態可反映心血運行與心神狀態。

-

口為脾之竅:脾主運化,其華在唇,口涎分泌與味覺功能皆與脾氣盛衰相關。

-

鼻為肺之竅:肺司呼吸,鼻為氣道門戶,肺氣宣降失常則見鼻塞、流涕。

-

耳為腎之竅:腎精充盈則聽力敏銳,腎虛易致耳鳴、聽力減退。

下二竅的生理與病理

下二竅主司排泄與生殖,其功能與腎、膀胱、大腸等臟腑攸關:

-

前陰(精竅與溺竅):腎主二陰,司開闔。男子前陰為精室之門,女子為胞宮之絡,若腎氣不固可見遺精、遺尿;濕熱下注則發為淋濁、帶下。

-

後陰(肛門):屬「魄門」,為大腸之末端。脾主升清,若中氣下陷可致脫肛;大腸燥熱則見便秘或痔瘡出血。

凡人都有九竅,曰:陽竅七,陰竅二。即兩隻眼睛、兩隻耳朵、兩個鼻孔、一個嘴巴、尿道、肛門等共有九個孔道,計有九竅,竅竅通心,

故曰:人心有九竅也。

開九竅的方法:

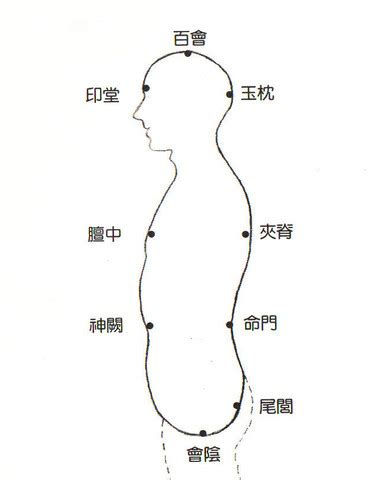

第一竅,“頂竅”百會。

先用中指點在“百會”,再伸掌,掌心對“百會”,同時想“百會”(意念百會)輕拍“百會”,舌頂上鄂發出“嗒!”聲。頂竅即開。(關閉百會的方法:中指對“百會”,意念會陰,輕拍百會,嘴唇閉合,發出“叭!”聲,百會即關閉。)

第二竅,“意竅”天目。

“意竅”天目,即常說的印堂位置,位於額部眉頭之間。用中指彈天目開意竅。深吸一口氣,憋住氣再彈擊,彈完吐氣,意竅即開。

第三竅,“神竅”玉枕竅。

玉枕竅在腦後,位於腦後枕骨粗隆上的凹陷處(從百會穴向後下方摸,第一個凹陷處即是),正對天目,意竅與神竅連心中間即為總竅“泥丸宮”。(玉枕竅非膀胱經的“玉枕穴”)。中指貼於玉枕竅上方,食指壓在中指指背,嘴張開,食指指肚彈擊玉枕竅,口發“啊!”聲,神竅即開。

第四竅,絳宮膻中。

膻中即中丹田,位於胸部正中線兩乳頭中間。中指輕輕點在膻中,向上(頭部方向)輕輕一推,“膻中竅”即開。

第五竅,胛脊(夾脊竅)。

胛脊(夾脊竅)為背部兩胳膊的連接處,即兩肩胛骨中間的空竅,與膻中相對(不是經外奇穴“華佗夾脊”)。開竅方法:用一手無名指點壓在另一手掌心勞宮穴,做彎曲伸展背部動作,心想“胛脊”竅,吸足氣喊“嗨!”,夾脊竅即開。

第六竅,命門。

小指(腎)點按在肚臍神闕穴,做腹式深呼吸,氣入丹田。吸足氣後在用口吹出,命門處會有沉沉的感覺,此竅即開。

第七竅,氣海竅(下丹田)。

氣海竅(下丹田)臍中下2寸,下丹田是人體元氣貯藏之所。(氣海竅不是任脈“氣海穴”)。

第八竅,尾閭竅。

尾閭竅在命門下2寸,骶椎上,正對下丹田“氣海”。不是督脈“長強穴”(下尾閭)。氣海竅和尾閭竅開竅方法:大拇指指腹按壓“氣海竅”,逆腹式呼吸(向先天過度),吸氣腹向內收,呼氣腹向外鼓,心想(意念) “氣海竅”和“尾閭竅”,呼氣時手猛地一鬆,二竅即開。

第九竅,會陰竅。

“會陰竅”,注意不是二陰中間的任脈“會陰穴”。會陰穴在兩陰之間,而“會陰竅”是在肛門前口(會陰穴與肛門之間),所以也叫“陰竅”。中指按百會,食指緊貼按在百會穴後側。吸氣時腳後跟抬起,提肛;呼氣時,腳後跟向下一蹲,會陰竅即開。

據《管子•心術》記載:

「心之在體,君之位也;九竅之有職,官之分也。心處其道,九竅循理。嗜欲充益,目不見色,耳不聞聲。」